Srebrenica: le vette montane di una natura che incanta, gli abissi inimmaginabili della cattiveria umana

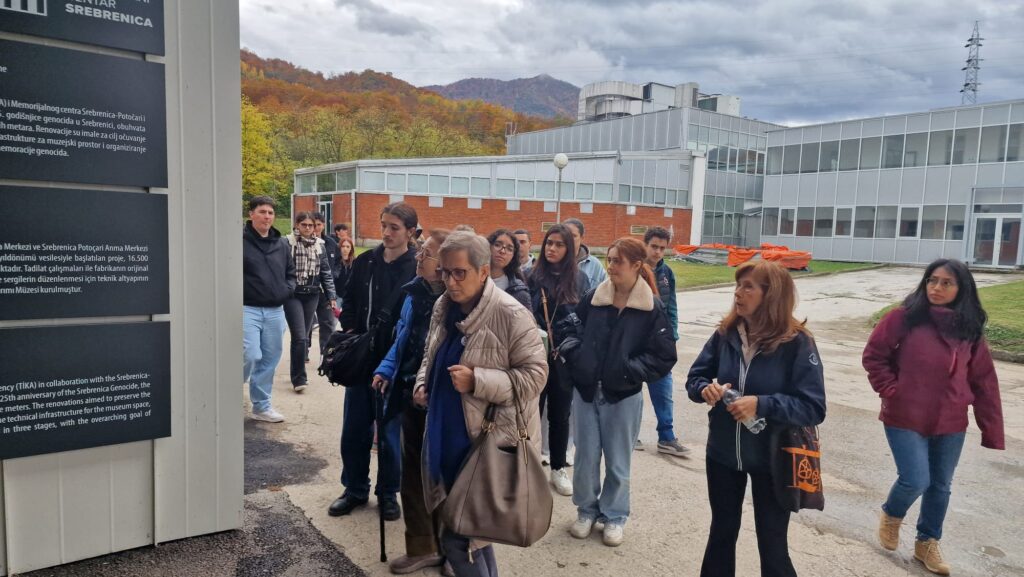

Arriviamo a Potočari dopo tre ore e mezza di viaggio in bus tra queste montagne dove i villaggi punteggiano boschi di conifere e latifoglie che sembrano dipinti. Basta un’occhiata e resto col cuore in gola perché il posto è già entrato come un pugnale nella mia memoria dopo aver visto il film “Quo vadis, Aida?”. E’ proprio questa la ex-fabbrica di batterie dove si erano accalcati, poco prima dello sterminio, i bosniaci musulmani in cerca di aiuto da parte delle Nazioni Unite! Daniele conferma che questo è il compound dell’ONU trasformato, per l’occasione del film, in set cinematografico.

Al museo del memoriale, costruito proprio nel sito della base ONU per il ricordo del genocidio più grande in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ci accoglie Almasa Salihović, portavoce del Centro memoriale Potočari – Srebrenica, una ragazza bosniaca locale che si presenta e inizia a snocciolare la triste sequenza degli eventi di guerra in quest’area della Bosnia. In una storia parallela a quella che viveva nel frattempo la ben più grande Sarajevo, anche a Srebrenica le persone hanno vissuto per anni sotto assedio. Nel ‘92 si registrano le prime vittime della guerra. Le truppe paramilitari di volontari serbi incominciano a terrorizzare i musulmani presenti sul territorio. Il 16 aprile 1993 la cittadina viene proclamata zona protetta in base alla Risoluzione 819 dell’ONU. Arriva per lo scopo un battaglione di soldati olandesi. Così molte persone si riversano a Srebrenica dai vicini villaggi musulmani bosniaci. La cittadina aveva 38500 persone con circa l’80% di bosniaci e il 12% di serbi. Tuttavia l’ONU non assolve affatto la sua promessa di difendere la popolazione musulmana. Quindi, per rispondere alle bande dei serbi, in città si incomincia a organizzare una difesa armata del territorio da parte dei Bosgnacchi ma questa possibilità presto viene meno. Infatti una delle prime regole che la popolazione musulmana bosniaca avrebbe dovuto accettare, per ottenere la protezione ONU, era la consegna delle armi alle Nazioni Unite. Senza alcun contrasto da parte dei caschi blu, i serbo-bosniaci, molto ben equipaggiati di armamenti e mezzi, impediscono agli aiuti umanitari di entrare. Questi possono arrivare solo dal cielo ma gli invii scarseggiano. Incomincia a mancare il necessario, i medici devono curare i feriti senza medicine e senza anestetici, molte persone muoiono di malattie, di fame e di stenti. La situazione, già di per sé drammatica, volge verso il suo tragico epilogo nell’estate del 1995, quando il generale Ratko Mladic decide di forzare la mano per chiudere la questione. Entra in città con le sue truppe. Gli abitanti, nel panico, cercano riparo alla base di Potočari. Circa 5000 persone vengono accolte all’interno del compound, soprattutto donne, bambini e feriti. Altre 25000 rimangono all’esterno. L’11 luglio, di fronte a una completa inerzia delle truppe ONU di stanza, inizia la separazione delle famiglie. Nonostante la popolazione fosse stata rassicurata in una trattativa-farsa, gli uomini, compresi i ragazzini a partire dai 14-15 anni, vengono allontanati dalle donne e dai bambini e uccisi in diverse località. Anche gli uomini che erano all’interno della base non scampano al massacro mentre le donne, con numerosi convogli di bus, vengono mandate nella zona controllata militarmente dai bosniaci musulmani.

(Base ONU durante il genocidio)

Una quota di abitanti tra i 12000 e i 15000 aveva intuito le intenzioni dei serbi evitando di raggiungere la fabbrica di Potočari. Queste persone cercano la fuga verso Tuzla in quella che, al memoriale, viene ricordata come la “marcia della morte”: solo 4000 riescono a salvarsi. Partendo da Jaglinici, il percorso, 120 km tra i boschi, portava a Nezuk nel territorio controllato dai bosniaci musulmani. I cacciatori di uomini serbo-bosniaci si dispongono sulle montagne per uccidere più persone possibile. Zasjeda, ad esempio, è una località dove vengono uccise 1000 persone tutte insieme. Fortemente impattata nel morale da questa carneficina, la colonna dei fuggiaschi si divide in due tronconi. Quelli che procedono riescono in buona parte a sopravvivere, quelli che si consegnano, sperando nella promessa di benevolenza da parte dei serbi, vengono uccisi. I primi che arrivano a Nezuk impiegano 6 giorni di cammino. Gli ultimi arrivano in più di un mese perdendosi nei boschi. Un centinaio di persone si nasconde nelle grotte del canyon della Drina per un anno non sapendo che nel frattempo sono stati siglati gli accordi di Dayton.

Di tutti questi morti, il memoriale commemora 8372 vittime. Queste sono le persone riconosciute e in gran parte appartengono ai due gruppi che stazionavano dentro la base o all’esterno di essa nei giorni della strage. Il museo del memoriale si sofferma sulla meticolosità con cui il massacro era stato organizzato, compresa la distruzione sistematica delle fosse comuni i cui resti, nel tempo, sono stati prelevati e messi in fosse secondarie e poi terziarie e quaternarie, con lo scopo di depistare e rendere difficile il reperimento delle prove da parte degli investigatori internazionali. Ancora oggi si continuano a celebrare funerali l’11 luglio di ogni anno, anche solo con un femore o un qualunque altro osso, rinvenuti nel corso di quell’anno. Infatti, partendo dalle liste dei dispersi, e comparando il DNA di eventuali resti con quello dei parenti, si può pervenire a certificare l’identità con una accuratezza molto prossima al 100% dei casi. La scoperta dei cadaveri smembrati è dunque un tristissimo stillicidio che, a distanza di così tanto tempo, continua negli anni, anche grazie alle rilevazioni satellitari che riconoscono i luoghi delle potenziali fosse comuni ancora non identificate.

Fu il colonnello serbo-bosniaco Ljubiša Beara l’architetto di questa raffinata logistica di morte. Era un ufficiale frustrato che considerò la missione dello sterminio dei bosgnacchi come un fatto personale. Nella sua prospettiva folle, con il meticoloso adempimento di questo massacro, avrebbe finalmente riscattato una carriera militare mediocre. Tuttavia erano stati i vertici militari serbo-bosniaci ad aver lucidamente pianificato lo sterminio, affidando a Beara solo l’implementazione degli aspetti pratici: arrivo di carburante, reperimento di bus, ingaggio di killer, con una meticolosità che ricorda quella degli aguzzini nei campi di concentramento nazisti: Srebrenica e la sua valle dovevano essere ripulite dai bosniaci musulmani a ogni costo per conseguire la continuità territoriale della Republika Srpska.

Almasa ci racconta alcuni aspetti connessi alla guerra che spesso non vengono evidenziati come meriterebbero, ad esempio l’utilizzo dello stupro come strategia di guerra da parte dei serbo-bosniaci. Ci parla di Ajna Jusić, e della sua associazione “The Forgotten Children of War” (i figli dimenticati della guerra), che si occupa di offrire supporto psicologico e materiale alle persone, oggi adulte, nate dagli stupri di guerra. Quando Almasa ci descrive la sua storia personale sembra affievolirsi la speranza che ad oggi un vero riscatto sia possibile per questa popolazione martoriata. Anche lei ha perso due fratelli che erano al compound e due zii nella marcia della morte. Ci racconta come il memoriale venga considerato da molti serbo-bosniaci come il frutto di una ricostruzione di parte, una sorta di complotto internazionale contro la Serbia. Di come ci sia una resistenza da parte di quella comunità anche a parlare di questa tragedia, derubricata a normale scontro di guerra. La cosa più terribile è che in queste zone tutti i bambini frequentano scuole dove la narrazione è quella decisa dalla Republika Srpska con un approccio apertamente negazionista. Siamo dunque qui in una situazione ancora peggiore di quella delle “due scuole sotto lo stesso tetto” vista a Mostar.

(Moschea all’aperto nell’aerea del memoriale)

Al centro culturale di Srebrenica, dove viene offerto il pranzo, ci accoglie Almir. Professore di storia e conduttore di una piccola agenzia turistica in città, ringrazia il nostro gruppo asserendo che il numero più alto di visite al Memoriale viene proprio dall’Italia. Questo per la comunità locale è un segno di grande vicinanza.

Ammiro il coraggio di Almasa e Almir: non deve essere facile riuscire a ritornare in una città falcidiata nella sua popolazione (circa 5000 abitanti oggi) e annichilita nelle prospettive future, vivendo fianco a fianco con alcuni tra gli uomini e le donne che hanno partecipato attivamente al massacro dei propri amici e parenti. Una città dove tutte le imprese, compresa la fiorente attività termale dei tempi andati, sono chiuse e le persone vivono con l’assegno sociale, a volte integrato da lavoretti di basso profilo. I partiti politici al governo si confrontano arroccati nella propria visione, capaci solo di addossare le responsabilità dei problemi alla fazione avversa e così generando di fatto una situazione permanente di stallo.

Si allungano le ombre della sera, complice il cambio di orario della notte precedente. E non sono solo tenebre materiali, in questa giornata pesante nonostante le molte ore di inattività trascorse in bus. Ritorniamo dopo pochi chilometri a Potočari, proprio di fronte al museo del memoriale visitato in mattinata, per la tappa al cimitero che conclude il programma della giornata. La vista degli 8372 cippi è opprimente, ma ancor più angosciante è leggere, nelle scritte in bassorilievo, le date di nascita che confermano la testimonianza di Almasa; tanti erano poco più che bambini. Cerchiamo conforto in una preghiera condivisa, con interventi islamici, buddisti, cristiani. Ci prendiamo un po’ di tempo per qualche passo in questo immenso giardino del dolore e già si accendono i lampioni sui vialetti.

E’ ora di riprendere la strada di Sarajevo; è ora di alimentare la speranza che anche piccoli patti di fratellanza, come quello sottoscritto in questi giorni tra noi, volontari della FOCSIV, e i nostri nuovi amici dell’UCOI, possano essere semi generativi, capaci di far germogliare oasi di pace, più forti del deserto di odio e vendetta manifestatosi qui nella sua più cruda durezza.

Il 25 ottobre, a Sarajevo, i partecipanti al pellegrinaggio hanno organizzato un convegno intitolato “Chi difende il diritto internazionale? Il ruolo delle religioni” con interventi di varie personalità tra cui il gran Muftì emerito di Bosnia e dei Balcani Mustafa Ceric, il professor Marco Mascia del centro studi Antonio Papisca dell’Università di Padova e il presidente dell’UCOI, Yassine Lafram.

Articolo a cura di Paolo Martella, socio CISV che ha partecipato al pellegrinaggio verso Srebrenica organizzato a trent’anni dal genocidio. A presto con la terza puntata del suo racconto!